| ◇ 投稿記事 ◇ 7N4LXB -113- |

| uSDXトランシーバの試作 |

| 7N4LXB 池田 |

uSDXというトランシーバは、HFオールモードに対応(とうたっている)の上に、送受信処理のほとんどを8bitマイコンのATMEGA328Pで処理するという驚きの構成であり、どのような性能なのか非常に興味がありました。aliexpressで完成品も販売されているようですが、細かく知りたいため以下のサイトを参考にさせてもらい自作してみました。 uSDXというトランシーバは、HFオールモードに対応(とうたっている)の上に、送受信処理のほとんどを8bitマイコンのATMEGA328Pで処理するという驚きの構成であり、どのような性能なのか非常に興味がありました。aliexpressで完成品も販売されているようですが、細かく知りたいため以下のサイトを参考にさせてもらい自作してみました。

https://ja2gqp.blogspot.com/2022/01/usdx-pcb-version.html

|

| ■元の回路と変更箇所 |

ほぼ上記サイトに掲載されている回路図(https://ja2gqp.blogspot.com/2022/01/usdx-pcb-version.html)通りに製作しましたが、何箇所かの変更を行いました。

【変更箇所】

(1)ArduinoNano(16MHz)→ATMEGA328P(20MHz):処理の高速化を図るためATMEGA328Pを直に使用し、より高速な20MHzのクロックで動かしました。

(2)74ACT00→74AC00:恐らく問題ないだろうと思い、入手が容易な74AC00を使用しました。

(3)受信回路切り離し用FET(BS170)→リレー:上記回路は受信時にも送信回路が接続される構成となっており、このためなのか作り方が悪いのか受信感度が今一つ良くありませんでした。製作途中で送信回路を切り離すと受信感度がよくなることが分かり、リレーで送信回路、受信回路を切り替え、両回路を切り離すように変更しました。なお上記回路では、このFETをOFFにすることで受信アッテネータを実現していますが、この機能は使えなくなりました。

(4)出力フィルタはプラグイン式(7MHz用のみ製作):もっとも賑やかなバンドである7MHz用を作成しました。

(5)出力フィルタにπ型LPFを1段追加:スプリアス低減のため追加しました。

|

| ■製作方針 |

回路を変更しやすいようにユニバーサル基板を使用し、ケースやマイコンなどジャンク品を再利用し安価に仕上げました。新たに入手した部品は、Si5351(クロック生成モジュール)、1602A(LCD表示器)、LM4562(オペアンプ)、74HC4053(アナログマルチプレクサIC)、74AC00(2入力NANDゲートIC)、BS170(Nch_MOSFET)、ロータリーエンコーダ、T37-2(トロイダルコア)等です。

|

| ■製作したケースや基板の様子 |

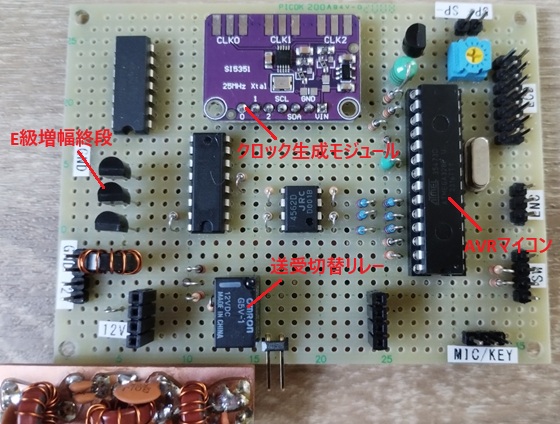

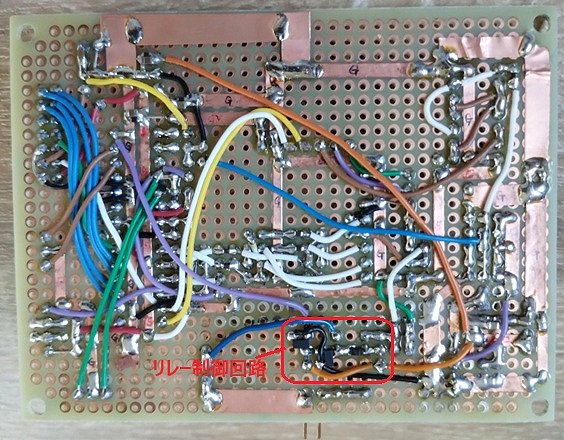

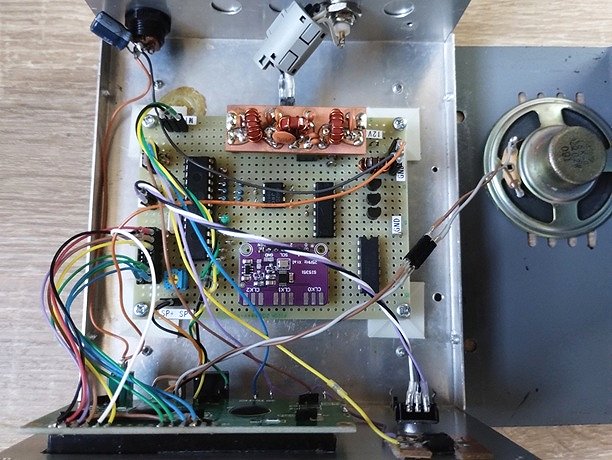

製作した基板(表)を写真1、基板(裏)を写真2、LPFを写真3、ケース内部を写真4、外観を写真5に示します。ATMEGA328Pに書き込むスケッチは以下のサイトからダウンロードさせてもらい、マイコンクロックの設定などを多少変更しました。

https://github.com/threeme3/usdx/tree/4fc60f5c8d74ba7364cf891e008b920ab5e5c82d |

【写真1】製作した基板(表)

|

【写真2】製作した基板(裏)

|

【写真3】LPF

|

【写真4】uSDXケース内部

|

【写真5】uSDX外観

|

| ■動作させてみての感想 |

【操作性】

ロータリーエンコーダを回すとチャタリングが発生しましたので、不要パルス吸収用に0.1uFのコンデンサーをGNDとの間に加えました。操作はメニューの選択や設定値の設定をすべてロータリーエンコーダでするようになっており、せわしい操作のため慣れが必要でした。

【受信音】

ワイヤーアンテナを接続して実際に交信や放送をワッチしました。

CWについてはすべてのバンド(3.5MHz~28MHz)でクリアに受信できました。メニューでCWデコーダを有効にすると、LCDに文字で表示してくれるので受信の手助けになりました。SSBについては音質は良くないですが十分聞き取れるレベルでした。AMについてはラジオ日経を受信しましたが、音声がつぶれるので3kHzくらい離調すると何とか聞けるレベルになりました。FMは未評価です。

なお、ボリュームは16段階で調整できますが、大きくすると発振したような音になってしまう問題がありました。

【送信音】

ダミーロードを接続して送信し、近くのFT-817でモニタしました。

CWについてはすべてのバンドでクリアに聴取できました。SSBについては音質は良くないですが了解できる範囲でした。しかし背後にガサガサという音が入り、交信に使うのは躊躇するような品位でした。AM、FMは未評価です。

|

| ■受信感度比較 |

FT-817と比較しました。TinySAの出力モードで発生させた無変調信号をアッテネータで65dB減衰させ、CWモードのFT-817とuSDXにそれぞれ入力し、ビート音が聞こえる最小入力電力を比較しました。3.5MHz~28MHzまでFT-817は-135dBmあたりまでビート音が確認できました。

一方、uSDXは3.5MHz~21MHzは-115dBm、24MHz~28MHzは-85dBmと高い周波数になると感度が悪くなるようでした。3.5MHz~21MHzではFT-817より20dBほど悪くなりましたが、実際にCWの交信をワッチしてみるとそれほどの差は感じませんでした。 |

| ■送信出力とスプリアス |

CWモードでの連続波による送信出力を測定しました。電源電圧12V時にRF出力4W、電源電圧13.5V時にRF出力5Wでした。

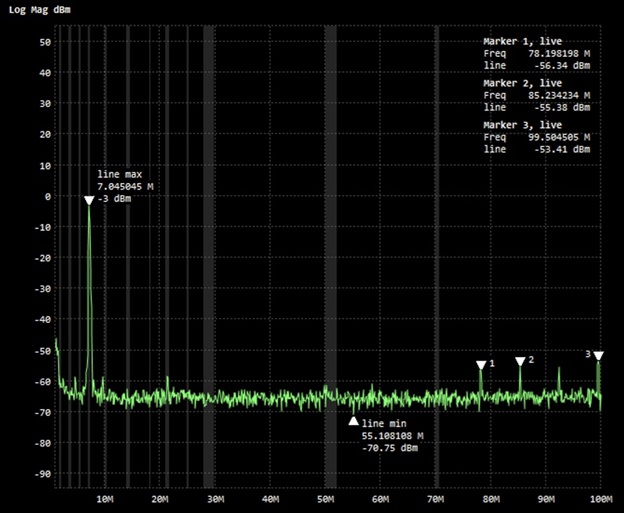

スプリアスについてはTinySAで100MHzまで簡易的にスプリアス領域について観測しました。電源電圧12VとしたuSDX送信出力から40dBアッテネータを経由してTinySAに入力しています(TinySAの許容入力は+10dBmなので、4W(=+36dBm)を-4dBmに減衰させ入力することになる)。100MHz近辺に強いスプリアスがあり、LPFを追加して思ったように低減させることができませんでした(図1)。 |

【図1】スプリアス測定 |

| ■消費電流と終段効率 |

受信時について、電源電圧12V時に約70mA流れます。

送信時について、E級増幅の終段の電流は12V時に約0.6A、13.5V時に約0.7Aであり、電力効率は53%~55%とE級増幅における効率を達成するにはさらに調整が必要のようでした。 |

| ■まとめ |

uSDXトランシーバを公表されている情報を元に試作し評価しました。この作り方でよいのかという箇所もあり、本来の性能が得られていないかもしれませんが、7MHzのCWトランシーバとしては十分使えるレベルと思いました。ただし、スプリアス条件をクリアし、それを証明し、保証認定を取得する必要があります。

SSBモードでは送信音の品位改善が必要であり、AMモードでも受信音の改善が必要です。

以上から保証認定のクリアは必要ですが7MHzCWの移動運用局には活用できそうです。CWの下手な当局としては、保証認定を取得するよりも7MHz帯の受信専用にしようと思っています。特にCWモードでは受信したモールスコードを文字で表示してくれるので、実際の交信を聞きながらの受信練習には最適です。

|

| 【2025.09.28 7N4LXB 池田 記】 |

|